لبنان 2021: بين "مجلس النقد" و"المجلس المصرفي" و"الدولرة الشاملة" - د. سهام رزق الله (أستاذة محاضرة في كلية العلوم الاقتصادية لجامعة القديس يوسف)

Tuesday, 29-Dec-2020 06:20

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/569730/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%...

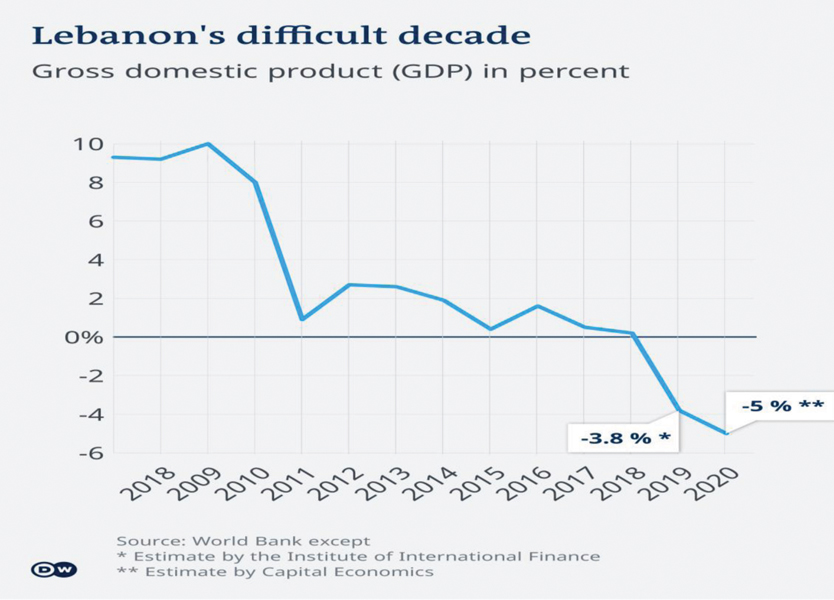

بعد أكثر من ثلاثين سنة على اختيار الدولرة الجزئية بشكل تلقائي غير رسمي من قِبل اللبنانيين، سعياً للحفاظ على قدرتهم الشرائية بعد التدهور الأول لسعر صرف الليرة اللبنانية في الثمانينيات، وبعد نحو 22 سنة من اعتماد ربط سعر الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على أساس 1507.5، توازياً مع معدل دولرة لم ينخفض منذ سنوات عن حدود الـ70%.. سقط سعر الصرف، وعجزت الدولرة الجزئية غير الرسمية عن تحقيق غايتها... اليوم لم يعد السؤال عن كيفية استكمال الخيار النقدي المعتمد، بل بات السؤال الاستراتيجي، أي خيار هو الأفضل لاستبداله، لا سيما مع تشعّب البحث بين «مجلس النقد» و«المجلس المصرفي» و «الدولرة الشاملة الرسمية».. فما هو تعريف ومميزات كل من هذه الخيارات؟ وأي خصوصية للبنان إزاءها؟

من المعلوم أنّ التجربة القاسية لتضخم الثمانينيات أرخت بظلالها بقوة على خيارات السياسة النقدية مطلع التسعينيات، إذ تلقّى المصرف المركزي كرة النار، فكان عليه امتصاص التضخّم الذي أسهم في حدوثه بشكل أساسي، بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إن لتمويل الدولة أو لتلبية احتياجات تمويلية تحت كل ضغوط تلك الحقبة من الحرب وعدم الاستقرار على جميع المستويات...هكذا بدأ تأثير ذكرى فترة التضخّم والدولرة الجزئية غير الرسمية التي اختار اللبنانيون، حفاظاً على قدرتهم الشرائية على سلوك الحكومات والسلطة النقدية، بحثًا عن تثبيت استقرار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية في مطلع التسعينيات، بعد انتهاء الحرب ميدانيًا.

وقد شكّل معدّل الدولرة المرتفع تقييدًا أيضًا للمصرف المركزي وسياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، والتي كانت مكلفة للاقتصاد، من دون ضمان الاستقرار الفعلي. والبرهان على ذلك، استمرار معدّل الدولرة بحدود 76% بعد 22 عامًا من تثبيت سعر الصرف، فيما كان يمكن الانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة ومتماه مع مؤشرات ميزان المدفوعات، وطبعًا بأقل كلفة من العجز الفجائي عن التدخّل وترك الساحة للسوق الموازي.

أما أبرز المقترحات التي طُرحت لضمان الاستقرار النقدي في لبنان، فكانت إما اعتماد ربط الليرة بسلة من العملات لأبرز الشركاء التجاريين للبنان (أكثر البلدان التي تربطنا بها التجارة الخارجية) وفق ثقل يوازي النسبة المئوية للعلاقات التجارية مع كل منهم (مثلاً 40% تجاه الاورو اذا كانت نسبة التبادل التجاري مع أوروبا توازي 40% من مجموع تجارتنا الخارجية)، كذلك كان اقتراح الارتكاز على التوسع التدريجي لهامش سعر الصرف، وفق نهج ويليامسونWilliamson (2000) للاقتصادات النامية، مقارنة بالحالة في لبنان، ما يسمح بالانتقال التدريجي من نظام التثبيت الجامد لسعر الصرف إلى نظام أكثر مرونة، يسمح بتحديد أولويات هدف التضخم وفق تحليلات غولدشتاي Goldstein (2002). وفي الوقت نفسه، تعلّق هذه الدروس أهمية كبيرة على تنفيذ الإصلاحات المالية الموصى بها، للحدّ من وزن الدين العام، الذي يتحمّله البنك المركزي والمصارف التجارية، أي الجهاز المصرفي ككل، وبالتالي تجنّب التوقعات التضخمية المرتبطة بتوقعات تسييل الدين العام.

أما اليوم، بعد سقوط تثبيت سعر الصرف على أساس ربط الليرة بالدولار في ظل معادلة الدولرة الجزئية غير الرسمية، يبرز إقتراح إنشاء «مجلس النقد» Currency Board/Caisse d’Emission تنص هذه القاعدة على أنّ القاعدة النقدية - المكونة من الودائع التي تحتفظ بها البنوك والأوراق النقدية الصادرة عن مجلس العملة - يجب تغطيتها بالكامل وهامشياً بالعملة الاحتياطية. تؤسس قاعدة الاحتياطيات 100% هذه عدم مرونة فعليًا للعملة الأساسية، ومن المفترض أن تثبت صدقية السلطات النقدية بشكل دائم وعدم قابلية سعر الصرف للنقض. على مستوى الأدوات ، فإنّ مجلس النقد يضمن أنّ مجلس العملة وحده يضمن قابلية التحويل على قدم المساواة (على سبيل المثال، بمعدل واحد إلى واحد) لإصداراته بالعملة الاحتياطية، وبالتالي يشكّل احتياطيًا واحدًا.

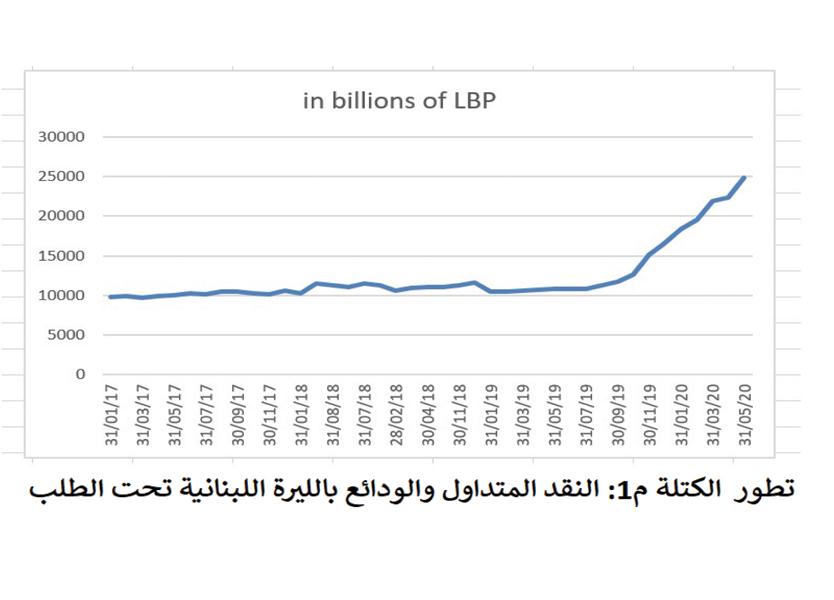

عملياً يغطي مجلس النقد طباعة الليرة اللبنانية بنسبة 100% بالموجودات الخارجية (احتياطي بالعملات الاجنبية و احتياطي الذهب)، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة، لأنّه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. والأهم في هذا الخيار، هو أنّه يقيّد المصرف المركزي فيمنعه تحديداً من طباعة العملة الوطنية بشكل إستنسابي من تمويل الحكومة Discretionnaire، ما من شأنه أن يرغم الدولة على القيام بالإصلاحات المالية، نظراً لتوقف إمكانية تحميل السياسة النقدية تبعات عجزها المالي وتحميل النظام المصرفي مدّها بالسيولة، ان بالتسليفات المباشرة أو عبر شراء سندات خزينتها بشكل متواصل دون ضوابط كما حصل.

فعلياً، ووفق الأرقام المعلنة، يملك «مصرف لبنان» احتياطياً ضئيلاً من العملات الأجنبية (لم يعد يتخطّى 800 مليون دولار أميركي فضلاً عن 17.5 مليار دولار تمثّل الاحتياطي الالزامي الممنوع من الصرف، كونه 15% من ودائع الناس في المصارف، ولا يجوز استخدامه لغير هذه الوجهة ولا حتى اعتباره ضمانة لخلق النقد ولا لغيره)، ولكنه يملك أيضاً احتياطي ذهب يفوق 24 تريليون ليرة، بإمكانه تغطية الليرة اللبنانية 3 مرات في حال تمّ تثبيت الصرف على 5000 ليرة للدولار، وفق الاقتصادي الخبير في أزمات العملات «ستيف هانك»، الذي أشار إلى أنّ «المدة الزمنية المطلوبة لإنشاء مجلس نقد في لبنان لا تتعدّى الـ 30 يوماً، تصبح من بعدها الليرة ثابتة بشكل مستدام»، مشبّهاً وضع البلاد الحالي بأزمة بلغاريا في أوائل التسعينيات، التي تخلّفت عن سداد ديونها مرات عدة بين 1991 و1997 فيما تخطّت نسبة التضخّم السنوي في بلغاريا 1230% (مقارنة بـ 283% في لبنان اليوم)، وبلغ عجز الموازنة العامة 14.2% (مقارنة بـ 11.4% في لبنان اليوم). وبعد إقرار مجلس النقد، انخفض التضخم إلى 1.6% ومعدلات الفائدة إلى 2.43% وتحول عجز الموازنة إلى فائض، وارتفع احتياط العملات الأجنبية من 864 مليون دولار إلى 3.1 مليارات دولار.

ولكن، يكمن التحدّي الأساسي في كيفية ضمان النقد بالليرة من خلال الذهب، بعد استنفاد الاحتياطي بالعملات الأجنبية والتسليم بعدم مس الاحتياطي الإلزامي.. والى أي مدى يشكّل ذلك خطراً من تسييل الذهب وخسارة آخر «عامل نفسي» مطمئن للبنانيين، في ظل ضعف ثقتهم الشاملة بكل الخيارات التي يمكن طرحها عليهم اليوم، قبل تلمّس أي منحى إصلاحي جذري وآفاق واضحة للمستقبل على مختلف المستويات..

كما ثمة تساؤلات حول مغبة خيار مجلس النقد تثبيت سعر الصرف وعدم قدرة السلطات النقدية على إجراء تعديل لسعر الصرف من أجل إدارة صدمات الاقتصاد الكلي الخارجية بشكل أكثر مرونة. في الواقع ، من المقبول عمومًا أنّ اختيار الثبات غير القابل للإلغاء لسعر الصرف يجب أن يأخذ في الاعتبار هيكل الاقتصاد الكلي ويكون أكثر ملاءمة للاقتصادات الصغيرة المتكاملة تجاريًا وماليًا. كما ثمة تساؤلات تتعلق بشكل أساسي بمسألة الإقراض كملاذ أخير Preteur en dernier ressort في هذا النوع من النظام النقدي. ومجلس النقد يمثل إشكالية في هذا الصدد، لأنّ من شأنه أن يحرم النظام المصرفي من قرض الملاذ الأخير للمصارف التجارية عند حاجاتها التمويلية. ويعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّه إذا كان مجلس العملة يحتفظ باحتياطيات «فائضة»، فيمكنه في النهاية حشدها للتدخّل لدى المصارف. ومع ذلك، وكما رأينا في المقدمة، فإنّ مثل هذا الإجراء لا يتوافق مع قرض الملاذ الأخير ؛ إنّه يتوافق مع تحويل الاحتياطيات، والذي يظل مشروطًا للغاية وينطوي على عدم مرونة العملة الأساسية.

كما يعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّ أي انحراف عن التشدّد النقدي من شأنه أن يقلّل من صدقية مجلس العملة، وبالتالي يعرّض لمخاطر العملة. نظرًا لإشكالية السيولة «غير المرغوب فيها» من قِبل مجلس النقد. فقد دعا بعض الاقتصاديين إلى التحول إلى الدولرة الرسمية للحدّ من ضخ المزيد من العملة الوطنية وضمان التشدّد في ضبط السيولة المتداولة.

الدولرة الرسمية الشاملة هي نظام يتمّ فيه دمج الأموال التي يصدرها بنك مركزي خارجي مع دمج النقود يدويًا. تؤدي هذه الخاصية إلى عدم مرونة عرض النقود اليدوية، بمعنى أنّه عندما يزداد الطلب على النقود اليدوية وينشأ نقص في السيولة، فإنّ النظام المصرفي غير قادر على تلبيتها. والنتيجة هي عدم الاستقرار في احتياطيات المصارف والقروض التي تقدّمها، وعدم استقرار في طبيعة انكماشية. من ناحية أخرى، يُلاحظ في هذا الصدد أنّ مجلس العملة يمكن أن يستجيب - ولكن إلى حدٍ معين فقط - للتغيرات في الطلب على النقود اليدوية، من خلال تعديل شكل التزاماته (زيادة تداول الأوراق النقدية وانخفاض في الودائع بين المصارف). من ناحية أخرى، للتغلب على عدم مرونة عرض النقود اليدوي هذا، دعا Hanke and Schuler (2001) إلى الإصدار المجاني للأوراق النقدية. في حين أنّ هذا الاقتراح يسمح للنظام المصرفي بتوفير نقود يدوية مرنة، إلّا أنّه يترك مسألة مرونة الأموال الأساسية دون إجابة.

كما ثمة خيار ثالث يتمثّل بإنشاء المجلس المصرفي Banking Boad يختلف عن «مجلس النقد»، إذ في ظلّ المجلس المصرفي لا توجد قاعدة إصدار أو احتياطي واحد، ولكن يوجد مقرض الملاذ الأخير، بينما تحت مجلس النقد، لا يوجد مقرض الملاذ الأخير، ولكن قاعدة واحدة والاحتياطي. يستجيب المجلس المصرفي لمبدأ القابلية للتحويل إلى عملة خارجية (عملة معدنية أو عملة أجنبية) ويؤسس تسلسلاً هرميًا مصرفيًا بين المصارف التجارية في القاعدة والبنك السيادي الأعلى على رأسها. حتى الآن، اتخذ المجلس المصرفي سمة من سمات الدولرة، وهي عدم وجود احتياطي واحد وقابلية التحويل إلى عملة خارجية على مستوى المصارف التجارية. ومع ذلك، لا يزال هيكلها العام مختلفًا جدًا، نظرًا لوجود شكل معين من المصرف المركزي. ينظم البنك المتميز (أو البنك المركزي، إذا اتبعنا تعريف Hawtrey) عمليات المقاصة بين المصارف، وهو مؤسسة ذات تغطية جزئية، تضمن إمكانية التحويل على قدم المساواة من عملتها إلى عملة خارجية ؛ تُصدر الأموال بين المصارف في شكل أوراق نقدية أو ودائع تحتفظ بها المصارف التجارية، وبالتالي يمكنها أن تكون بمثابة مقرض الملاذ الأخير.

يختلف المجلس المصرفي عن مجلس العملات، من حيث أنّه لا يوفر إمكانية التحويل من تلقاء نفسه ؛ ومع ذلك، فإنّه يضمن سيولة النظام المصرفي، بالنظر إلى حقيقة أنّ الإصدارات المصرفية قابلة للتحويل إلى عملة خارجية وإلى عملة أعلى (أو مركزية). علاوة على ذلك، لا يتبع البنك الأعلى سياسة نقدية تهدف إلى تثبيت المستوى العام للأسعار أو الحفاظ على التوظيف؛ بداهة أنّها لا تطبّق سياسة سعر الصرف.

في حين أنّ مجلس العملة يربط بين خاصيتين تبدوان متناقضتين، وهما اللامركزية المصرفية والمركزية النقدية الكاملة ، فإنّ المجلس المصرفي يربط بين خاصيتين لا تتعارضان بأي حال من الأحوال، وهما التسلسل الهرمي المصرفي (البنوك التجارية والبنك المركزي) وعدم التركيز النقدي (تضمن البنوك التجارية والبنك المركزي إمكانية التحويل إلى عملة خارجية).

نحدّد المجلس المصرفي كنظام مصرفي هرمي في إطار قابلية التحويل: في الأعلى، مؤسسة ذات تغطية جزئية، البنك المركزي (أو الأعلى)، يُصدر سيولة بين المصارف قابلة للتحويل إلى عملة خارجية ؛ في الأساس، تضمن مصارف الدرجة الثانية إمكانية تحويل عملتها إلى عملة البنك الأعلى وإلى عملة خارجية. ومن ثم ، فإنّ البنك الأعلى هو شكل معين من أشكال البنك المركزي في سياق قابلية التحويل. تمّ التخلّي عن قاعدة (احتياطيات 100%) وأداتها (الاحتياطي الفردي)، الأمر الذي يسمح بإزالة مخاطر الصرف وإعطاء النظام المصرفي الملاذ الأخير للمقرض السيادي..

تحت المجلس المصرفي، كل مصرف «يحتفظ» باحتياطياته الخاصة، والتي توجد بشكل هامشي في خزائنه الخاصة، ولكن بشكل رئيسي في خزائن ودفاتر المؤسسة - البنك الأعلى - التي تقوم بإجراء المقاصة بين المصارف. بعبارة أخرى ، يضمن البنك الكبير قابلية تحويل التزاماته المستحقة عند الطلب، وعلى الرغم من أنّ قابلية التحويل هذه تحدث على مستوى هرمي أعلى ، إلّا أنّها ليست المؤسسة الوحيدة التي تضمن قابلية التحويل إلى عملة خارجية. ونظرًا لتعدد العقود المصرفية القائمة على التزام عدد كبير من المصارف، فإنّ التوقعات تتعلق بقدرة كل مصرف على الاحتفاظ بالسيولة. وبالتالي، هناك تباين في التوقعات في ما يتعلق بقدرة العديد من المؤسسات المصرفية على ضمان قابلية التحويل إلى عملة خارجية - وليس تجانس التوقعات في ما يتعلق بالتزام البنك المصدر وحده. بهذه الطريقة، لا يوجد خوف مسبق من تخفيض قيمة العملة أو مخاطر العملة. فلا تزال هناك مخاطر سيولة مبعثرة بين العديد من المصارف التجارية ، فضلاً عن مخاطر السيولة على مستوى أعلى بنك. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ أسعار الفائدة أقل مما هي عليه في لوحة العملة (لا يوجد المزيد من مخاطر الصرف) وأقل تقلبًا من الدولرة (العملة اليدوية كعملة أساسية ، كلاهما مميز ومرن).

مع الاشارة الى أنّه من خلال إلغاء الاحتياطي الفردي ، فإنّ المجلس المصرفي يجعل من الممكن الخروج من هذا المأزق ؛ ولا يعود هناك أي مخاطر صرف، والنظام لديه مقرض الملاذ الأخير ؛ لا يوجد قيد كمي يؤثر على مستوى الاحتياطيات أو قضايا البنك الأعلى. كذلك، فإنّ غياب مخاطر العملة لا يمكن بالتالي أن يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية أو تفاقمها، والتي يمكن احتواؤها من قِبل البنك الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك مخاوف في ظلّ مجلس النقد من أنّ خطر عدم السيولة سيتحول إلى مخاطر إفلاس بسبب عدم وجود قرض الملاذ الأخير، وبالتالي زيادة قسط التخلّف عن السداد، كما احتمالية تخفيض قيمة العملة ، فإنّ الحفاظ على السيولة من قِبل البنك الأعلى داخل نظام مجلس الإدارة المصرفية، يجعل هذا التحول أقل احتمالية.

أما الدولرة الشاملة فهي تتميز بطابعها النهائي (غير القابل تقريبًا للرجوع عنه). واذا كانت تنبع المزايا الرئيسية للدولرة من صدقيتها في الدولرة الكاملة، مرادفة بالنسبة للدولة لخسارة أرباح طباعة العملة الوطنية seigneuriage (الناتج بشكل أساسي من الفرق بين تكلفة إنتاج العملات المعدنية والورقية وقوتها الشرائية، وهي عملياً، إذا تجاهلنا الحدّ الأدنى من تكلفة طباعة الأوراق النقدية والصناعة المعدنية، تصبح تساوي الزيادة في حجم العملة الوطنية المتداولة). فضلاً عن كون الدولرة الكاملة تلغي دور المصرف المركزي الوطني كملاذ أخير للإقراض المصرفي.. وبالتالي تجعل البلد المعني بالدولرة الشاملة والرسمية يخسر «السيادة النقدية» المتمثّلة بالعملة الوطنية، وهي الى جانب العلم، تمثّل رمز استقلال وسيادة الوطن، وهنا يصبح للموضوع أبعاداً أوسع من الناحية النقدية البحتة.

يبقى أنّ السياسة النقدية كعنصر أساسي من السياسة الماكرو اقتصادية الشاملة، لا يمكن عزلها عن السياسات العامة للأوطان، وكأنّها على جزيرة مستقلة عن مختلف العوامل السياسية والاجتماعية الشاملة. وكما كان للخيار المعتمد منذ سنوات نقاط قوة ومكامن ضعف، ساهمت في ما وصلت اليه الأوضاع اليوم، كذلك للخيارات المطروحة اليوم آفاق وتحدّيات للمستقبل، وارتباط طبيعي بمجمل عناصر السياسة الاقتصادية وخيارات السياسات العامة للدولة ورؤيتها للدور المستقبلي للبنان. فمن هنا يبدأ البحث لاعتماد خيار جديد. وعلى هذا المستوى ستكون مسؤولية اتخاذه.https://www.aljoumhouria.com/ar/news/569730/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2021-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9?utm_source=editor&utm_medium=web&utm_campaign=listnews&fbclid=IwAR3uPEOif9GiSoCbOr8vYMzzDTB8MXmxQwSPZleSg7ADkQxRa5-UejAq6Q4